Recentemente compartilhei uma tirinha em inglês no meu story do Instagram. Uma das respostas que recebi foi de uma amiga mencionando que gostaria de saber o idioma, mas que, por circunstâncias da vida, não teve como continuar os estudos.

A imagem mostra a foto de um homem segurando um óculos e, ao lado, um texto: “se eu tiver que pagar um salário que assegure uma existência digna, meu negócio vai falir”. O homem então coloca o óculos e o texto agora diz: “meu modelo de negócio é baseado em pagar um salário de fome”. A tradução do termo living wage pode variar de “salário mínimo” para “salário capaz de assegurar a subsistência”, ou ainda “salário que assegure uma existência digna”. Eu gosto mais dessa última tradução do que das anteriores porque a ideia de salário mínimo, considerando a realidade brasileira, não é a de um pagamento que permita uma pessoa viver com dignidade – lembrando que o salário mínimo em outubro de 2021 é de R$ 1100.

Em 2016 (com dados atualizados em 2018), o Nexo Jornal compartilhou uma ferramenta que compara um valor de salário informado em relação aos demais brasileiros. Sei que estamos já três anos distantes da última atualização dos dados e que o real desvalorizou em relação a essa época, mas vamos brincar um pouco com a ferramenta mesmo assim. Um salário de R$ 1100 era menos do que 51% dos brasileiros recebiam. Já quem ganhava dois salários mínimos (R$ 2200) recebia mais do que 80% da população.

Para fins de comparação, desde que mudei para São Paulo até cerca de dois anos atrás, tive uma renda média de R$ 3000 por mês, mais do que 89% da população brasileira em 2018. Eu ganhava isso alternando entre serviços de revisão, facilitação de processos, o Ninho de Escritores, traduções, eventuais empregos e estágio, entre outras coisas. Em alguns meses ganhava mais, em outros menos, mas essa era a média.

Nesse período, eu tinha uma agenda que variava entre dois momentos: mergulhado no trabalho por alguns dias ou livre para escolher o que fazer com o meu tempo. Nesse período, eu também carregava comigo um sentimento constante de insegurança em relação ao aluguel do mês seguinte e à manutenção do meu estilo de vida. Como resultado, todas as minhas escolhas passavam por um filtro silencioso de “será que posso pagar por isso?” e “será que vale a pena gastar com isso?”.

Perceba que não estou apontando isso como um indicador de que meu sofrimento fosse grandioso. Há preocupações cotidianas e silenciosas que são muito mais corrosivas da leveza de viver. Entretanto, essa preocupação informava todas as minhas decisões sobre o que fazer e viver: onde (e se) ir, o que comer, ao mesmo tempo em que eu não concebia uma experiência de vida diferente. Somente quando passei a ter uma renda mensal suficiente para garantir o aluguel e ainda poupar é que esse medo de ficar sem condições de sustentar a vida arrefeceu.

Tive uma experiência similar quando viajei com meus pais para Portugal em 2018. Durante a viagem, dinheiro foi um impeditivo óbvio (com o euro custando cinco reais na época), mas o que me chamou a atenção foi que eu me sentia seguro na rua. O medo de ser assaltado desapareceu quase inteiramente, mesmo caminhando na rua durante a madrugada. O que me marcou, portanto, não foi a sensação de segurança, mas a ausência da preocupação constante com a insegurança.

Aprendi inglês durante o ensino médio, quando completei um desses cursos de idioma ao longo de dois ou três anos. Nessa mesma época, mudei da escola onde estudava para um outro colégio mais renomado, em que o ensino da língua inglesa ia muito além do verbo to be. No mestrado, porque eu entendia o idioma, pude ajudar meus colegas a lidarem com alguns textos mais complexos e fui intérprete em um evento com intercambistas dos Estados Unidos, o que resultou em uma viagem de três meses para estudar na América do Norte. Hoje em dia trabalho para uma empresa multinacional e o inglês é a língua na qual passo a maior parte do tempo escutando, falando e escrevendo.

É possível enquadrar essa narrativa numa lógica de mérito pessoal, pois investi tempo e energia estudando, praticando, conhecendo pessoas, cuidando das minhas conexões e aproveitando as oportunidades que apareceram no meu caminho. Há mérito em tudo isso, sem dúvida.

Por trás dessa narrativa há uma série de outras coisas que passam invisíveis. As condições financeiras da minha família melhoraram quando eu estava prestes a completar o ensino fundamental, o que me possibilitou fazer o curso de inglês e estudar em um colégio mais caro e exigente, além de começar a nadar e a treinar aikido. Ah, eu também pude fazer um cursinho pré-vestibular, o que com certeza abriu as portas para que eu passasse no vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Durante a faculdade, pude me concentrar nos estudos sem precisar trabalhar, já que minha família tinha condições de prover o meu sustento sem o peso de uma faculdade particular. Enquanto outros colegas já trabalhavam desde o primeiro semestre, eu seguia mergulhado nos livros e nas aulas, pois eu podia. Comecei a procurar trabalho apenas no sexto semestre, motivado pelo fato de que o meu namorado de então havia iniciado um estágio e eu estava com dificuldade de lidar com o tempo livre longe dele – um tema para retomar quando escrever sobre amor romântico e ciúmes.

Quando passei para o mestrado em Goiânia, eu ainda não tinha muita clareza sobre como me sustentaria. Em uma mistura de sorte com privilégio, conheci pessoas que me ajudaram a encontrar moradia barata e, depois, contei com minha orientadora como fiadora para alugar meu próprio apartamento – sem mencionar as oportunidades de trabalho acadêmico e remuneração que tive graças a ela e às habilidades que desenvolvi em relação à escrita no jornalismo e à diagramação de livros na editora em que trabalhei.

E desse jeito, aproveitando o efeito bola de neve das oportunidades que tive, minha vida veio seguindo até onde está hoje, em que meu trabalho me permite oferecer as atividades do Ninho de Escritores num formato que não impede a participação de quem não pode pagar – algo que julgo essencial –, além de ter tempo e condições para estudar japonês, nadar, comprar livros, morar sozinho no centro de São Paulo etc.

Não estou falando tudo isso para, de alguma maneira, me vangloriar. Tenho uma vida privilegiada em muitos aspectos, acho que isso está já bem claro. Mas, como diria Jorge Drexler, às vezes a vida é mais complexa do que parece – algo que também explorarei no futuro, quando falar de homofobia e outros preconceitos. A música é em espanhol e vale muito a pena. Aliás, o trabalho do Jorge Drexler é algo que me inspira demais. Fica o convite para a escuta.

A razão pela qual estou delineando alguns contornos sobre os privilégios que permitiram minha vida é porque muito disso me foi invisível até bem pouco tempo, quando comecei a reparar em como todas as situações que vivemos são atravessadas por relações de poder. Sempre tive consciência de que minha vida era, em geral, “mais fácil” que a de muitas outras pessoas brasileiras, mas me faltava clareza para compreender os mecanismos que constroem esse contexto.

Neste site (em inglês, mas me parece fácil de entendê-lo mesmo sem ler), é possível gastar a fortuna de 100 bilhões de Bill Gates. Eu poderia comprar 100 navios de cruzeiro pela bagatela de 930 milhões de dólares e ainda sobrariam 7 bilhões para gastar. Não há maneira de trocar tempo por dinheiro que permita a alguém acumular essa fortuna.

Quando criança, li uma coluna no jornal que defendia a seguinte ideia: “não se pergunta o salário das pessoas”. Isso seria deselegante. Há alguns meses, fiz uma pesquisa no meu story do Instagram e encontrei pessoas defendendo o mesmo ponto, sob o argumento de que isso seria “foro íntimo”. A minha pergunta, neste caso, é: a quem interessa que o dinheiro seja invisível?

Empresas contratam pessoas para fornecer serviços que serão vendidos por um valor maior para seus clientes. Mais-valia, se estou bem lembrado dos estudos sobre Marx. Então se eu recebo X para oferecer um serviço à empresa que me contratou, certamente a empresa estará ganhando mais do que X, do contrário não valeria a pena me contratar. Esse mais do que X, na maior parte das vezes, é um mistério.

Recentemente conversei com amigos do tempo da faculdade que trabalham em empresas que contratam influencers digitais. Um desses amigos revelou que sua empresa já havia pagado mais de R$ 150 mil para que um vídeo fosse compartilhado nos stories de uma pessoa famosa. O salário do meu amigo, responsável por planejar, contatar, organizar e realizar a produção de todo o processo? Nem um décimo disso. Quanto a empresa ganhou para cuidar dessa ação de marketing? Difícil dizer, mas certamente os R$ 150 mil saíram do bolso do cliente.

Por ser invisível e pouco discutido, dinheiro costuma ser pensado a partir de uma perspectiva individual. Se quero algo, preciso economizar. Se não consegui algo, é porque ainda não trabalhei o bastante. Se alguém não tem condições de viver bem, é porque fez decisões ruins ao longo da vida. Essa lógica individualista para pensar o fluxo do dinheiro ignora que, na realidade, o jogo da economia está muito longe de ser justo.

Diferente do que acontece num jogo de Banco Imobiliário, nós nunca começamos do zero. Nosso ponto de partida vem influenciado pelas escolhas e possibilidades dos nossos pais, que por sua vez foram impactados por nossos avós, e por aí vai. E ao que parece, mobilidade social não é algo que podemos considerar como realidade, já que há estudos que mostram as mesmas famílias como as mais ricas de Florença em 1427 e 2006 e famílias pobres brasileiras podem levar até nove gerações para alcançarem uma renda média.

Não é preciso ir muito longe para enxergar isso na prática. Na minha família, fui um dos primeiros (se não o primeiro) a concluir o ensino superior. Em grande parte, isso aconteceu porque meus pais tiveram dinheiro para patrocinar os meus estudos, do inglês ao cursinho, algo que talvez não se tornasse realidade se minha mãe não houvesse casado com meu padrasto, cuja renda abriu novas possibilidades para nossa família – e cuja presença foi fundamental para meu desenvolvimento intelectual e afetivo.

Já minha mãe, por sua vez, precisou largar os estudos desde cedo para trabalhar e encontrou no casamento uma oportunidade de escapar de um pai machista e controlador, além de ter os planos de vida atravessados pelo nascimento de duas crianças num intervalo de cinco anos.

A posição social onde começamos o jogo da vida não é uma certeza de como as coisas seguirão no futuro, mas um forte indicativo. Nascer em 1888 de pais que haviam sido escravizados e que foram “soltos” sem nenhum tipo de reparação econômica dentro de uma cultura profundamente racista te colocaria em condições de desvantagem frente aos filhos de donos de engenho.

Saber como o dinheiro circula não solucionaria as imensas desigualdades sociais com as quais convivemos, mas ajudaria a perceber que elas poderiam ser resolvidas caso desenhássemos um sistema político e econômico preocupado com o bem-estar das pessoas em vez da acumulação de bens.

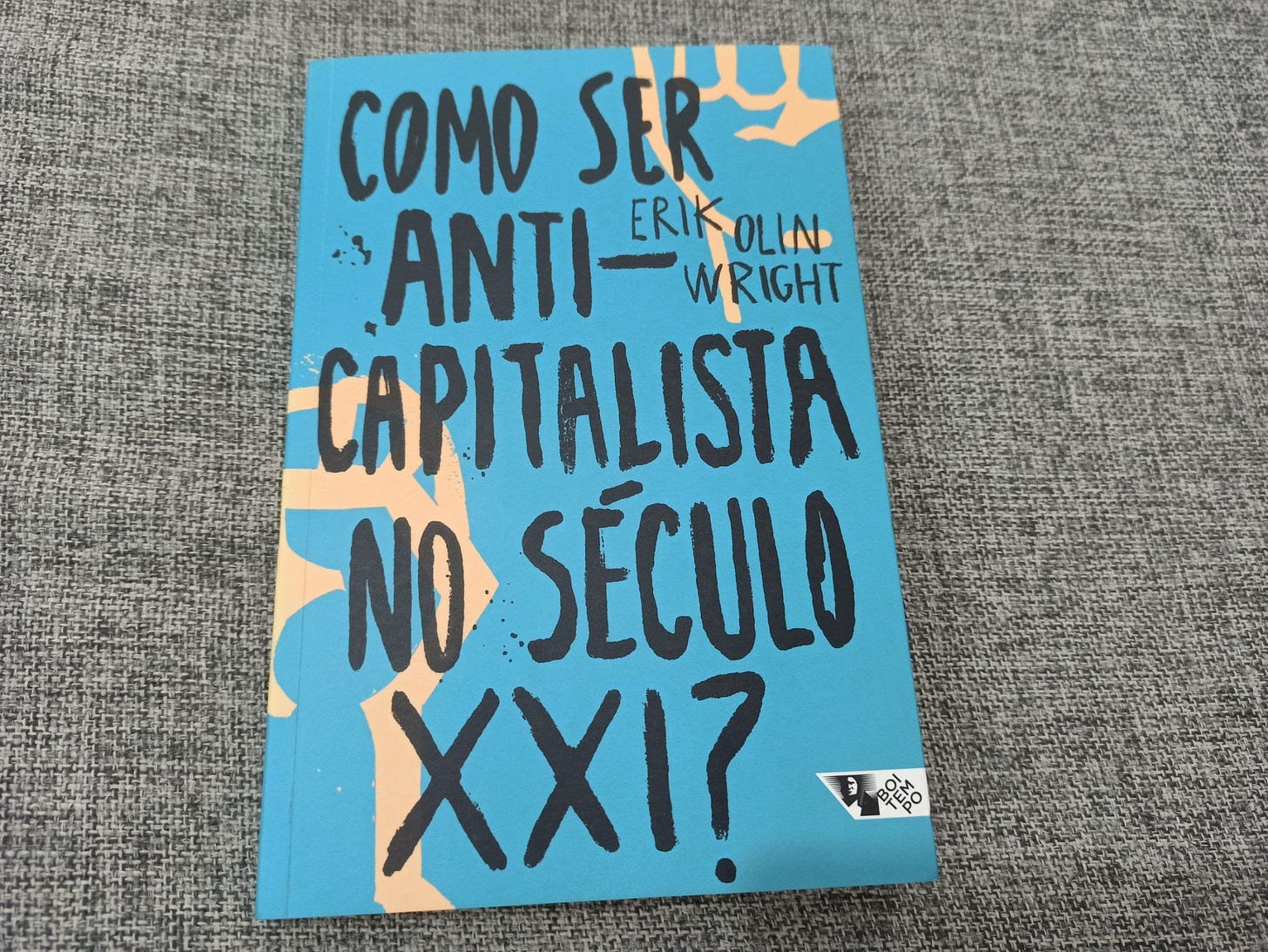

Essa é uma lógica defendida no livro Como ser anticapitalista no século XXI, de Erik Olin Wright. Erik apresenta três valores fundamentais para criticar a moralidade do capitalismo, resumidos desta maneira:

em uma sociedade justa, todas as pessoas teriam amplo e igual acesso aos meios materiais e sociais necessários para viver uma vida plena [... e] as gerações futuras devem ter, no mínimo, o mesmo acesso aos meios materiais e sociais necessários para obterem vidas plenas que a geração atual possui;

em uma sociedade totalmente democrática, todos teriam amplo e igual acesso aos meios necessários de participar na tomada de decisões substantivas sobre aquilo que afeta suas vidas;

comunidade/solidariedade expressa o princípio pelo qual as pessoas devem cooperar umas com as outras não apenas por aquilo que recebem individualmente, mas por comprometimento real com o bem-estar dos outros e por um senso de obrigação moral de que isso é o certo a ser feito.

Gosto muito dessas formulações porque indicam pontos nos quais o capitalismo tem falhado conosco enquanto sistema, em grande parte porque ele se pauta na acumulação de recursos nas mãos de poucas pessoas. A fortuna de Bill Gates? Repito, impossível de alcançar apenas trocando tempo por dinheiro. Para que uma pessoa alcance tamanha riqueza, quantas outras precisam se submeter a horas intermináveis de trabalho sem colher frutos que proporcionem uma experiência de vida digna?

O que fazer em relação a toda essa situação? Se eu hoje ganho mais dinheiro do que 80% da população brasileira, será que eu não deveria abrir mão disso, doar a maior parte e viver de forma frugal? Ou talvez juntar dinheiro e ir morar em um lugar com menos desigualdade?

Como de costume, não acredito que exista uma resposta única para questões complexas. Faço movimentos que considero anticapitalistas: pessoas que participam do Ninho de Escritores escolhem com o quanto consideram justo e possível, dentro de suas realidades atuais, contribuir para sustentar o projeto, que por sua vez já apoiou participantes que estavam em situações financeiras delicadas. Ao mesmo tempo, trabalho em uma empresa multinacional cujos objetivos não estão alinhados com a ruptura do capital, muito pelo contrário.

Há dias em que navegar nessas contradições me é bem difícil.

O que tenho escolhido, como orientação na vida, é continuar buscando poder – e dinheiro é uma de suas manifestações mais evidentes – para influenciar grupos e criar pequenos espaços de acolhimento e segurança que possam ser compartilhados. Não sei se é o melhor caminho, nem se existe o melhor caminho, mas por ora é o que tenho dado conta de realizar.

Vou encerrar por aqui, mas fica o convite caso queira conversar sobre dinheiro e relações de poder. Acho que há muito que ainda sequer percebo, então toda troca cuja intenção for pensar alternativas para o mundo que temos é mais que bem-vinda.

Uma referência: escola Summerhill

Na última mensagem, falei sobre educação e infância. No dia seguinte, encontrei no jornal uma referência à Summerhill, escola democrática que acabou de completar 100 anos de existência e possui um modelo pedagógico fabuloso. Nela, decisões sobre a escola são feitas em assembleia, estudantes e professores têm votos com o mesmo peso, e alunos escolhem o que e se querem estudar. Vale a pena conhecer um pouco a respeito desse modelo. Link para a Wikipedia em português.

-----

Uma música: Abre Asas, da Anna Tréa

-----

Uma obra de arte: For the Love of God, de Damien Hirst, 2007.

Obrigado pela leitura :)

Tales querido. Apesar de nunca haver deixado um comentário antes, eu venho lendo seus textos nos ultimos 6-9 meses, e sou apaixonada pela forma como você se expressa e me faz refletir, me educa, me questiona de forma leve e sútil, e me faz pensar a partir de diferentes pontos de vista. Adoro como você faz relatos de si mesmo transbordados de antecedentes sócio-econômico-culturais. No momento propício quero muito fazer parte do Ninho de Escritores. Um abraço muito forte, Helo.

Ótimas reflexões! A partir delas, fiquei pensando aqui no seguinte: como manter relações duradouras e reais nesse contexto de capitalismo acirrado em que tudo vira mercadoria, inclusive (e principalmente) o tempo? Se temos que "transformar" o tempo em dinheiro, porque esse é o jogo e não temos como sair dele, afinal temos que sobreviver, como manter algo tão frágil quanto a amizade, que, como uma orquídea, demanda grande esforço de tempo e manutenção contínua? Digo amizade para além de associações por necessidade seja de algum projeto, seja de trabalho (inevitavelmente passageiras). Se a lei é a da impermanência (das relações), estaríamos fadados ao fim da amizade como relação afetiva íntima ou isso já seria em si uma idealização?...